PROJECT

吉田神楽岡旧谷川住宅群プロジェクト【令和1・2・3年度選定】

※令和元年度より3期連続で選定。

※吉田神楽岡旧谷川住宅群は観光地ではなく、閑静な住宅地であることにご配慮ください。

DATA

吉田神楽岡旧谷川住宅群

建築年 大正13年~昭和5年頃

形 態 戸建て

平屋建て/2階建て

形 式 近代和風住宅

軒 数 23軒(現存軒数)

吉田山の東側、大文字山を望むこの場所には、明治から大正にかけて運送業で成功し、茶人としても名を成した実業家、谷川茂次郎氏が開発した上質な住宅群があります。大正後期から昭和初期に吉田山の東斜面を階段状に整え、その一帯に銅板葺きの住宅を建設しました。シンプルでモダンな佇まいもありつつ、近代和風住宅として希少な価値を現代まで継承しています。とりわけ大きな窓からの東山の眺めは格別で、五山の送り火には特等席となります。建築当時から大学教員や文化人が多く居住し、大切に住み継がれてきた住宅群は、その時代の面影を色濃く残しています。

SCHEDULE

平成30年度

(2018)

神楽岡山の手町内会からの相談

*京都市都市計画局景観部景観政策課、

(公財)京都市景観・まちづくりセンターによる

相談対応

*景観学習会の開催

令和元年度

(2019)

京町家まちづくりファンド 選定1年目

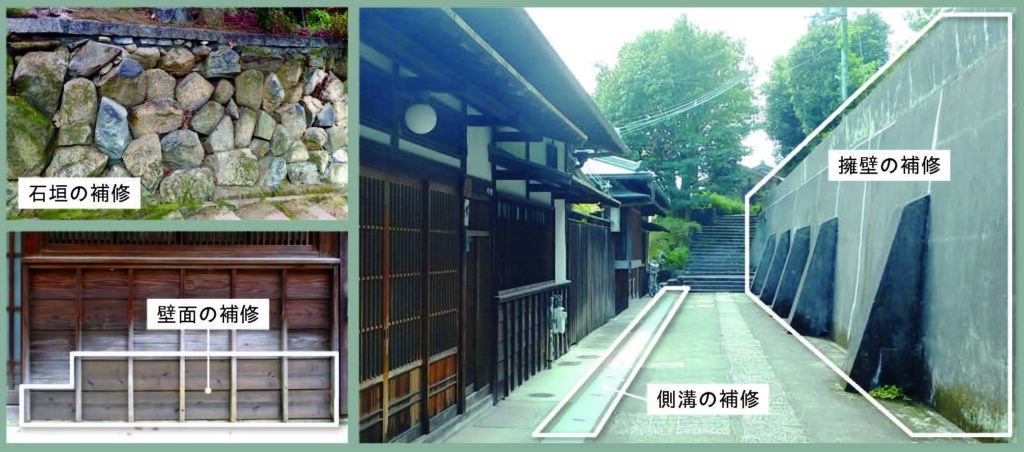

*側溝・建物壁面の修繕の実施

*道路・石垣・擁壁の景観調査の計画

令和2年度

(2020)

京町家まちづくりファンド 選定2年目

*道路・石垣・擁壁の景観調査の実施

*石垣・擁壁・側溝の修繕の実施

令和3年度

(2021)

京町家まちづくりファンド 選定3年目

*調査に基づく石垣・側溝の修繕の実施

町内会、近隣住民による維持・管理の継続

[住民の景観保全への意識]

築後約100 年が経過した吉田神楽岡旧谷川住宅群は、道路や石垣など共用部の改修が必要な状態になっていましたどのように対応すべきかについて、神楽岡山の手町内会から相談が寄せられました。そこで京都市や(公財)京都市景観・まちづくりセンターも参加し、町内の有志の方々による住民を対象とした学習会の開催など、住宅群の歴史や町並みの価値の共有が行われました。このような活動を通して、景観保全と改善の方策が検討され、当ファンドを活用した修復工事や、京都市による13 軒の家屋の歴史的風致形成建造物の指定に至りました。

RESTORE

調査協力者

造園事業者

福村祖牛

京町家相談員

狩野文博/田原利晃/堀栄二/

望月幸夫/米田安志 (敬称略)

[景観調査を実施]

当ファンドの助成を検討するにあたり、町内会では補修の優先順位を把握する必要がありました。京町家相談員の大工と住宅群の庭木を手入れしている造園事業者の協力を得て、共用部や希望のあった家屋の景観調査を実施しました。

[3ヶ年にわたる修繕]

住宅群には石垣や側溝、石畳などの共用部が多く、広範囲にわたる修繕が必要でした。そのため、費用等の負担も大きく、住宅群全体胃での合意には時間をようすることもあり、3ヶ年でエリアを分けて段階的に修繕を行うこととなりました。壁面の補修、路面のひび割れ、擁壁の欠損や傾き、木の根が伸びたことによる石垣の浮き・ズレなどを計画的に順次補修しました。

補修担当

建 物 あおい工務店

擁 壁 明清建設工業株式会社

道路・側溝 株式会社大前石材店

株式会社中山石材

石 垣 石積石屋

[吉田神楽岡旧谷川住宅群の景観保全によせて]

京町家まちづくりファンド委員長 大場 修 氏

(立命館大学 衣笠総合研究所 教授)

京町家まちづくりファンドの助成事業は、これまで京町家やそれを軸とした通り景観の改修を支援してまいりました。今回は大正後期から昭和初期にかけて建てられた「近代和風住宅」群とその外構の修繕をお手伝いすることができました。私たちが近代和風住宅と呼んでいるのは、主に近世の武家屋敷由来の住まいを指しています。お屋敷型の住宅がイメージされるので、南禅寺界隈の邸宅や別荘などを思い起こしがちですが、持ち家とは限らず借家も多く建てられました。夏目漱石が「吾輩は猫である」を執筆した住宅は戸建ての借家でした。この家は、かの森鴎外も漱石が住む前に1 年余り過ごしました(博物館明治村で保存公開されています)。京都の近代は、住宅地が郊外へと急速に広がってゆく時代です。郊外住宅地には借家も多く建てられました。吉田山の麓に新造された神楽岡の住宅群は、京都帝国大学に近いことで、大学教員などの入居を想定した間取りが工夫されました。当時の間取り図には「書生室」の名が見えます。様々な家族構成に合わせた多彩なプランを用意しつつ、どの家も居間からは大文字の送り火が望めるように雛壇状に家を配置するなど、極めて文化水準の高い住まいづくりが実践されました。当時の姿が今日まで長く維持されてきたことは奇跡に近いと言えます。居住者の方々がこの地の歴史をよく理解し、守ってゆきたいという高い見識の賜物です。しかし、その文化財的価値の維持には、個々人のメンテナンスの域を超える負担が求められます。この度の改修事業を通して、吉田山山麓の歴史的風致の維持継承に貢献できたことは意義深く、大変嬉しく思っています。

[吉田神楽岡旧谷川住宅群にお住いの小森信二氏より]

私たちが住むこの住宅群には次の二つの際立った特徴があります。ひとつは、100 年のときを経た住宅(23 軒)・石畳道路・石垣・鉄筋コンクリート擁壁が、ほぼ建設当時のままの姿を留めているので、この住宅群の中に入った瞬間、大正モダンの不思議な香りを感じられることです。更に、緑深き吉田山の東山麓のただ中にあるので、鳥の声、四季の豊かさを毎日体感でき、詩歌で理想とされた市中の山居がまさに実現しています。このような場所に住めるのは住民の誇りです。ただ、このかけがえのない住宅群を今後、どの様に保全していくかが課題となっていました、今回、京町家まちづくりファンドの支援を得て、緊急に必要となる箇所について修復を行うことが出来ました。また、学習会・事前調査・修復の過程で、当住宅群を、100 年前に景観への十分な配慮を踏まえ創り上げた谷川茂次郎氏、並びに、過去にお住まいになり保全に努められた方々の力に改めて敬意を感じました。今後も適切な改修補修が必要となります。次の100 年後にも、この住宅群が京都の宝として輝き続けられるよう微力ながら尽力出来ればと思います。

[吉田神楽岡旧谷川住宅群の景観]

神楽岡通から山頂に向かって上る石段、その脇の石垣に植えられた木々は、初夏には鮮やかな新緑に、秋には紅や黄に色付きます。銅板葺の屋根の緑とのコントラストが美しく映えます。まちなかの喧騒から切り離されたこの静かな空間は、小径や石段を含めて住民の暮らしと繋がっています。この佇まいが、住宅群で日々の暮らしを営む住民の方々によって、これからも守り継がれていくことを願っています。

※この記事の内容は記録集に記載しています。